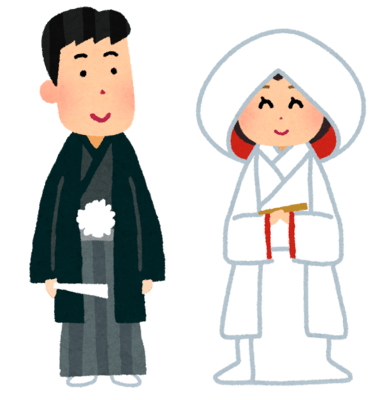

神前結婚式の歴史

神代(かみよ)の頃に創建されたと言われている神社もあるほど、神社の歴史はとても古いです。そういった神社で行われるので、「神前結婚式」は大昔から続いている日本古来のクラシカルな婚礼スタイルと思っている人が多いようです。

しかしながら、今日のような「神前結婚式」が始まったのは、明治三十三年(1900年)に皇太子嘉仁親王(後の大正天皇)のご成婚を記念して日比谷大神宮で行った結婚式からと言われています。

一夫一妻制の結婚式は皇室初とあって、庶民の間でも「神前結婚式」を希望する声が上がったようです。それに応じる形で、東京大神宮が皇室の婚儀を参考にして民間での「神前結婚式」の様式を定め、明治三十四年(1901年)に模擬結婚式を開催、以降、改良や普及活動を行いました。今日「神前結婚式」として行われているものは、これが元になっています。

ただし、必ずしも神社のみで行われているというわけではなく、神前式の結婚式を行えるホテル、結婚式場も多いです。

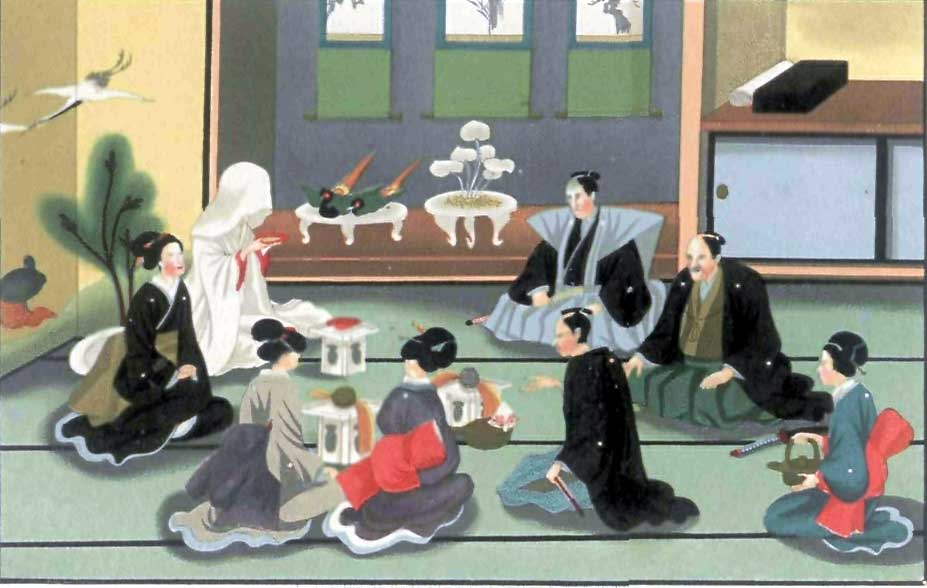

それまでの庶民の結婚式

自宅の床の間のあるお座敷で三三九度の固めの盃を交わす「祝言」スタイルが一般的でした。時代劇などでよく見られる光景です。

(※『日本の礼儀と習慣のスケッチ』より、1867年(慶応3年)出版)